|

|

『一 灯』

6回生 立花 高基

|

|

6回生立花 高基さんからメールをいただきました。

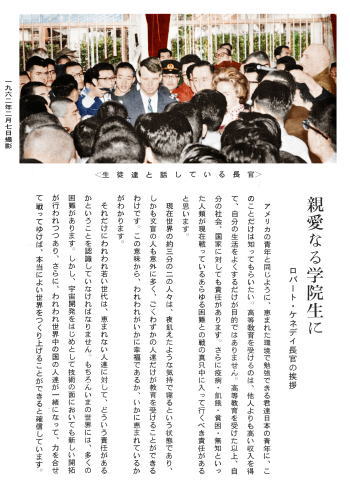

ロバート・F・ケネディの来院時のカラー写真と

ご本人のエッセー『一灯』を添付してくださいました。

|

リラ冷えの町を想像しながらのメールおこしです。

6回生の立花高基です。

箕鷹会のページを見るにつけ、先輩諸兄に感謝しつつ、『縁尋機妙、多逢勝因』の不思議さに頭を下げております。

一年足らずの箕面での寮生活にもかかわらず、45年という歳月が時空を超えて昨日のように甦ります。

時空超えの悪ふざけで、天然色写真をお送りいたします。

私たち六回生の入学2ヶ月前の出来事で、早稲田講演(故小渕首相の学生時代)の直後のようですね。

人類の進歩とは一体何をいうのでしょうか?

箕面の地は、安岡正篤先生、山本玄峰老師、そしてこのロバート・F・ケネディを私たちに繋いでくれました。

この人生の師を想いながら、パール・ハーバーで綴ったエッセイがありましたので送らせていただきます。

拙文ですが御笑読下さい。

(六回生の入学記念写真もカラーに転換しております。山田耕筰先生ご夫妻、中曽根康弘さん、佐藤正忠さん、耕筰先生以外、皆さんとてもお若いです。)

これからも、私たち後輩のために、御指導宜しくお願い致します。

皆さまの「無事是好日」を心よりお祈り致します。

立花高基

|

|

親愛なる学院生に ロバート・ケネディ長官の挨拶 アメリカの青年と同じように、恵まれた環境で勉強できる君達日本の青年に、このことだけは知ってもらいたい。高等教育を受けるのは、他人よりも高い収入を得て、自分の生活をよくするだけが目的ではありません。高等教育を受けた以上、自分の社会、国家に対しても責任があります。さらに疫病・飢餓・貧困・無知といった人類が現在戦っているあらゆる困難との戦の真只中に入って行くべき責任があると思います。 現在世界の約三分の二の人々は、夜飢えたような気持で寝るという状態であり、しかも文盲の人も意外に多く、ごくわずかの人達だけが教育を受けることができるわけです。この意味から。われわれがいかに幸福であるか、いかに恵まれているかがわかります。 それだけにわれわれ若い世代は、恵まれない人達に対して、どういう責任があるかということを認識していなければなりません。もちろんいまの世界には、多くの困難があります。しかし、宇宙開発をはじめとして技術の面においても新しい開拓が行われつつあり、さらに、われわれ世界中の国の人達が一緒になって、力を合せて戦ってゆけば、本当によい世界をつくり上げることができると確信しています。 1962年2月7日 |

|

|

『一灯』 立花高基 夕日に照らされ、海風にそよぐ椰子の葉の向こうにネイビーブルーの海が輝く。その一マイル先には、戦艦ミズーリィが厳然と佇み、その右側に白亜のアリゾナ記念館が、なだらかな弧を描いた凹レンズ状に浮かんでいる。 一九四一年十二月七日(現地時間)に、パール・ハーバーに沈んだ戦艦アリゾナの上に、この記念館が建てられた。 水面下、わずか十六メートルの艦内に、このアリゾナと共に沈んだ一、一七七人の遺体が六十年を経た今もなお眠っている。 えひめ丸の事故後の対応についても、考えさせられる事が多々あった。それぞれが持つ価値観、宗教観と同様に、生死の対応にもさまざまな解釈がある事を肝に銘じておかねばならない。 同僚が、愛媛県高校教育課勤務の時、このえひめ丸の建造や乗組員の採用に携わった事もあり、また、この実習船のオーナーでもある宇和島水産高校の校長が私のゼミの一年先輩である事も関係し、夕暮れのパール・ハーバーを眺めながら、心は深く沈んでいった。 椰子の葉を揺らす風の音の中に「リメンバー・ザ・パール・ハーバー」という言葉が聞こえてきたように思い、同時に、「ノー・モア・ヒロシマ」の声を聞いた気がした。 命の尊さを、ぐっと噛み締めた。 こまどりのような小鳥が幾羽となく近寄ってくる。手を伸ばせば届く距離である。 土中からミミズが消え、これを食べるこまどりが消えた世の中を憂い「沈黙の春」を著したレイチェル・カーソンを想い出した。有機化学万能の世の中となり、便利さと効率の追求が第一義となった現代は、生命の環の循環を断ち切る世の中でもある。 いま一度、ゲゼルシャフトからゲマインシャフトの社会へシフトしたい時である。競争から共生へと向かいたい時でもある。 アインシュタインの双璧と謳われたタイヤールは、「人間が持つ徳性の根源は腐葉土にある」と、説いている。『農学原論』を開いた時に「腐葉土=フームス」というフレーズを知り、ヒューマン(ラテン語でフームス)=人間、の徳性がタイヤールのいうフームス(腐植土)から来たものだという意味が理解できた。 儒教の教えの徳性とは、誠実さ、優しさ、思いやりであり、日本の家風であったり、日本人の特性であったりする。徳性、品性、品格、我々の磨きたいものはhumanのhumusuそのものである。 昨今感じる居心地の悪さは、私たちの世代に組み込まれた価値観の物差しと現代社会の物差しのギャップから来るものであろう。 表社会の規律を清規(しんぎ)といい、裏社会の規律を陋規(ろうき)と呼ぶ。世の中には決まりがなくても守らねばならないルールがある。「爲(な)さざる有るなり」である。陋規が守られない社会は、世の中が乱れてゆく社会でもある。 また、『不易流行』(不易=変えてはいけないこと、流行=変えてゆかねばならないこと)の善し悪しの基準が定かでないことも世の中に矛盾を撒いている。 子供たちの教育に対しても、低学年からそのカリキュラムに、恥じる心の教育(道徳)や、敬う心の教育(宗教)を実践して欲しいものである。 吉田松陰が松下村塾で説いた「師恩友益」や、緒方洪庵が適塾で教えた「切磋琢磨」、広瀬淡窓の咸宜園では、「君は川流を汲め、我は薪を拾わん」という「共同協力精神」、これらの塾風教育にとって代わったのが、対象としての比較は難しいが「偏差値教育」であろう。 人間の魂を磨く教育が戦略であるなら、技術を磨く教育は戦術の限りでしかない。 岐阜の恵那から明智鉄道で山あいに入ると岩村がある。農村原風景日本一という村である。ここで、佐藤一斎は生まれた。『三學戒』の碑が静かに佇んでいる。「少(わか)くして学べば壮にして為(な)すことあり、壮にして学べば老いて衰えず、老いて学べば死して朽(く)ちず」、風格のある御影石に重みの有る文言が深々と刻まれている。 また、アトランタでは、キング牧師の記念館に灯る炎に参り、アーリントン墓地では、永遠の炎と共に眠るケネディ大統領と弟ロバート・ケネディの墓に手を合わせた。「一灯を提げて暗夜をゆく、暗夜を憂うること勿れ、その一灯を頼め」と言った佐藤一斎と重なった。 貧しさと卑しさから脱却し、豊かな心を養う道は教育以外にはない。教育が原点であることを今一度認識し、世界のすべての人にその機会が与えられる事を祈った。そして、安寧なる世の中を。 一灯照隅、萬灯照国。 デフレの日本経済、イラクを敵視するブッシュ政権、ブラジルの財政危機、地球温暖化現象、枝葉末節に囚われることなく、根本を知る見識、そして勇気のある胆識が問われる。

経世済民、「世を経(おさ)め、民を済(すく)う」=経済の中枢に、立派な人づくりという『性根玉』の存在を知る人ぞ知る。

(平成十三年五月)

|

|

![]()

2008.6.12UP